即便在宣扬自由至上的法兰西,大龄单身女性依然是小众群体:被朋友同情、被男人无视,被评价为相貌平平、性冷淡、太自私,随着年岁渐长,她还要独自应对生理欲望、衰老病痛、职场倦怠、缺乏亲密关系的孤独……她们是老女孩。

老女孩,不只是一种身份,更是“前人未至之地”,是一种少数人敢于选择的生活。43岁的法国作家玛丽·科克 Marie Kock 自称老女孩,她面临着种种外界压力和内心挣扎,在独身多年后决定写下《老女孩:另一种生活方式》,记录自己的纠结、内耗和自我和解,立体呈现当代单身女性生活的方方面面,探讨女性隐私、权利、财务、生育、情绪、欲望等多个主题。

生活在书堆里的 Maria 以自己的人生实践高歌破阵:“我们可以不勾选那道老师告诉我们的人生必选题......我们可以选择退出男人的世界......当你粉身碎骨,随之而来的好处便是可以重建自己的一切。而且,不一定非得按照说明书来。”

《老女孩:另一种生活方式》书封。出版社 : 广东人民出版社

另一种选择,另一种生活

在被热爱的杂志社裁员后,玛丽·科克 Marie Kock 从巴黎搬到马赛,成为一名自由作家、记者。巴黎与马赛的气候、环境和城市的能量截然不同,但是从巴黎到马赛的生活并没有那么难适应。Marie 每天早上起床之后到楼下的咖啡馆写作,下午回到家处理对外的工作,包括采访、校对、电话会议,晚上是阅读时间,也会时常和朋友共进晚餐。每周她要上两到三次瑜伽课,她在夏天去海滩度假,在冬天去山里感受森林的魅力。

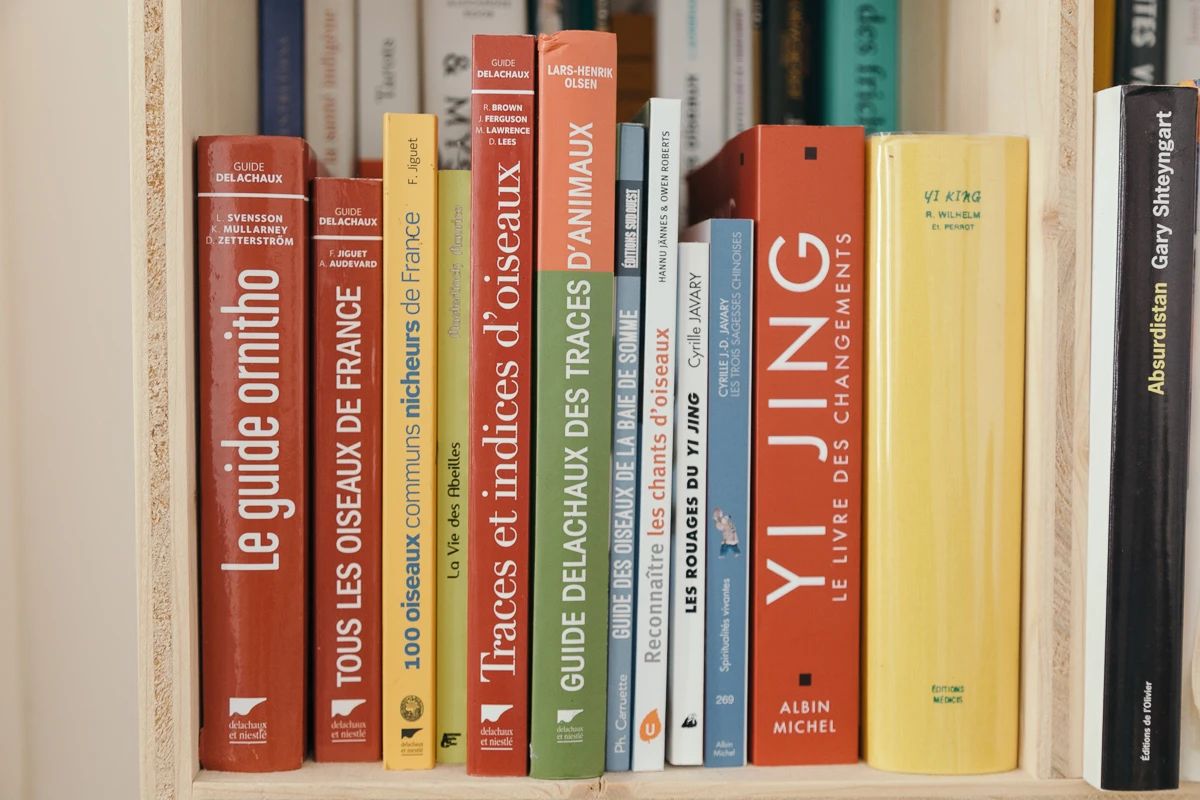

Marie Kock 在马赛家中的书架前,木质书架由哥哥手工打造而成

安逸稳定的生活让 Marie 头脑清醒,但她的生活并非一向如此。

在二十多岁时 Maria 初恋男友遭遇车祸去世。她备受打击,选择用一段又一段的恋爱来拯救自己。然而随手抓到的救命稻草却不是救赎的希望,她的每段恋爱关系都不长久,更不用说步入婚姻。走马灯般的恋爱生活一直持续到 37 岁,仿佛被摁下开关,Maria 的恋爱脑戛然而止,她决定退出“游戏”。本以为只是一次短期戒断,没承想单身久了,诞生出截然不同的东西。

一键删除感情生活后,她拥有了更多不被激素和情感控制的时间,也不需要维系体面的婚姻生活而承担高于经济实力的生活方式——总之,一旦放弃了必须结婚生子这道人生必答题,新的生活就在远离爱情的荒原里自然而然地生长出来。Marie 突然意识到:“选择停止等待爱情是为了重新拥有我自己,拿回自己的身体、大脑和时间。”

Maira 马赛家中书柜一角

那么,不恋爱、不结婚、不生育、选择成为一个老女孩人生就会变得更好吗?Marie 在审视自己多年的生活经历之后给出了答案:不确定。

本以为放弃了婚姻、家庭和孩子就会有更多的时间和精力去更大的世界大展拳脚、追求梦想,但事实并非如此。“这些梦想,或者我自认为是梦想的梦想,还是会被其他借口绊住。工作忙、没时间、钱不够,再或者水星逆行、流年不利、预约了眼科医生实在无法取消、母亲的大寿要到了、根本不熟的朋友要过生日了、在我犹豫不决的间隙票价涨得太厉害了……我所做的,并不比我不那么自由时所做的多,也并不比我不那么自由时所做的少……” Maria 在书中诚实的“自我检讨”。

这是事实,如同书名,《老女孩:另一种生活方式》——它是一种没有预判的选择——不代表生活会更糟糕,当然,也不代表生活会更好。

老女孩的底色,只为自己负责

Marie 以老女孩自居,她说不结婚是一种可能性,可以拥有属于自己的生活,而不仅仅是为他人服务的生活,在书中她写,“希望我的经历和思考能为那些面临相似问题的女性节省时间,也想告诉她们,她们并不孤独”。

Maria 在马赛家中写作

作为人文爱好者,Marie 试图以“同情之理解”的关切目光在史料中寻找老女孩的身影,结果发现她们的生活步履维艰。中世纪的欧洲女性被禁止独身,逃避婚姻和母职的女人要么进修道院做修女,要么躲在逼仄的塔楼里隐居自生自灭;在比利时和法国北部,老女孩组成的贝居安女修会甚至遭到宗教裁判的定罪和迫害。

文学和影视作品中的老女孩也名声不佳,她们要么在《BJ单身日志》里等待华丽变身被男主拯救,要么是《小妇人》中脾气古怪挑剔的有钱姑妈,要么是《灰色花园》中养了30只猫的邋遢老太太……无疑,老女孩是一个充满羞耻感的贬义词,然而羞耻和贬义背后,“是因为她们不需要男人和孩子,而这两种事物本来可以换取女性对家长权威的服从”。拒绝繁荣家族、延绵子嗣的女性成为家族树上的枯枝,她们冒犯了传统,浪费了资源,被指责“厌男”或“厌世”,因此还会被取消遗产继承权。

Maria 书架上的书

资本主义文化下,婚姻和家庭的底色是消费主义、绩优主义,是增长和繁荣。当一个女人想要做一个好母亲、好妻子、好媳妇,每多一重身份就多扛起一个沙袋,自我无处舒展。而单身,意味着没有来自外界的眼睛证明自己的存在和价值,你只有你自己;不结婚、不生育,是选择去过一种只对自己负责的生活。

“我已经尽可能地选择了我的人生,不会因此对任何人有怨念。我独自一人,自由行动,我能对自己的渴望和失败负全部责任。”

保持探索和思考,在“前人未至之地”

回到现实,精神上做好了当老女孩的准备是远远不够的。Marie 以自身经验出发,和我们分享了不少独身者的生活经验。

除了写作,Maria 也会参加播客节目的录制,和大家分享自己的生活经历

首先是金钱,工作、个人银行账户和不动产是每个老女孩的底气。Marie 从不提前消费,坚持长期主义,例如一张宜家旧沙发用 18 年。33 岁时 Marie 在奥弗涅贷款买下一套老农舍,以租养贷。

其次是自我治愈。Marie 学习瑜伽、舞蹈,接受精神分析和按摩来安顿混乱的内心和被触碰的欲望;她“精心培育自己的友谊、发展新的友谊”,作为应对衰老的“养老保险”;她选择“幼人之幼”,以不占有、不求回报的心态关爱亲友的小孩,来纾解生育焦虑。这些应对独身的探索在当下的影视作品中也有体现,比如电影《好东西》、日剧《住宅区的两人》、韩剧《浪漫的体质》中,没有亲缘、血缘、性缘关系的女性共聚在同一屋檐下,彼此照顾、互相陪伴,形成家人般的亲密关系。

本书的译者马雅认为,“探索、思考”是老女孩的常态,年轻时她们探索自己是否需要性,中年她们探索自己是否需要婚姻、是否需要小孩,老年时她们探索一个人该如何过好晚年……这一生对她们来说,都像是“前人未至之地”,敢于过这样一种人生的人太少了,她们注定也要自己探索。

而探索,就是本书对于读者最大的价值。虽然独身生活没有带来令人惊叹的冒险,亦或者非凡的命运,但这条路 Marie 亲自走过,未来,还会有很多人走过。

MW:读完你的书,我们能感受到你传递给读者一种平静的力量,以及你对“老女孩生活方式”的坦率和自信。想问问你,这种力量和信心从何而来?

Marie Kock:这与其说是一种对特定生活方式的信心,不如说是一种接受生活之馈赠的意志和乐观态度,接受生活给予我的一切。我想,我的平静来源于这样一个认识:我们无法同时拥有所有人生的可能性,我们不可能拥有一切,追求“完美生活”或“绝对幸福”反而会让我们感到不幸。比如,我知道自己更看重自由而非安全感,这两者几乎无法兼得。我做出的选择或许很难,但选择是属于我的。我试图享受获得的满足,而非沉湎于后悔中。

MW:你在书中提到“你确信未来不会成为母亲”,你能分享下这一决定背后的思考过程吗?许多女性会通过冻卵等措施为自己留有余地,对此您怎么看?

Marie Kock:我理解每个女性对这个问题都有自己的思考,能有冻卵这种备选方案是很好的。冻卵如果要做就必须经历一段痛苦且结果并不明朗的医学过程。我不想仅仅为了给自己更多犹豫的时间而让身体承受这么多。我告诉自己,如果我真的想成为母亲,早就找到实现的办法了,但一直以来我从未采取任何行动,这也说明我成为母亲的欲望并不强烈。生育的想法会一直在我脑海中萦绕,当我错过了冷冻卵子的最佳年龄,直到我到了更年期,身体本身替我做出决定。

MW:你觉得我们该如何与衰老和解?如何面对衰老而不感到焦虑?

Marie Kock:在这一点上我可能自己还缺乏足够的乐观和信心。我正在经历衰老,我能感受到女性在青春期过后变得越来越“不可见”(在职场上也是这样),我的身材和容貌都在变化。除了外表,最让我对未来感到害怕的是行动能力下降,身体不再灵活、大脑失去认知能力—— 这些是我维持独立和自由所依赖的一切。但我也告诉自己,能够变老是一种巨大的幸运,有时间去理解自己,不用过于在意他人的目光,这是一种更加公平、更加真实的人生,即使它伴随着焦虑和不安。

MW:在你的生活中,有什么是你绝对无法放弃的?

Marie Kock:自由行动的权利。我非常重视自己的独立性,我需要能够随时随地去任何地方。独立有时会很难,但知道自己可以改变方向、离开、重新开始,这让我感到无比有力量。

MW:你每天花多少时间阅读和写作?请分享一些对你产生重大影响的书。

Marie Kock:写作时间不一定,但是我会每天保持至少半小时以上的手写创作。当我专注于手稿,确定好结构、完成相关研究后,我每天会有 2 到 6 小时时间写作。我每天都会看报纸,平均每周看完一本书,通常我会同时阅读一本小说和一本随笔。

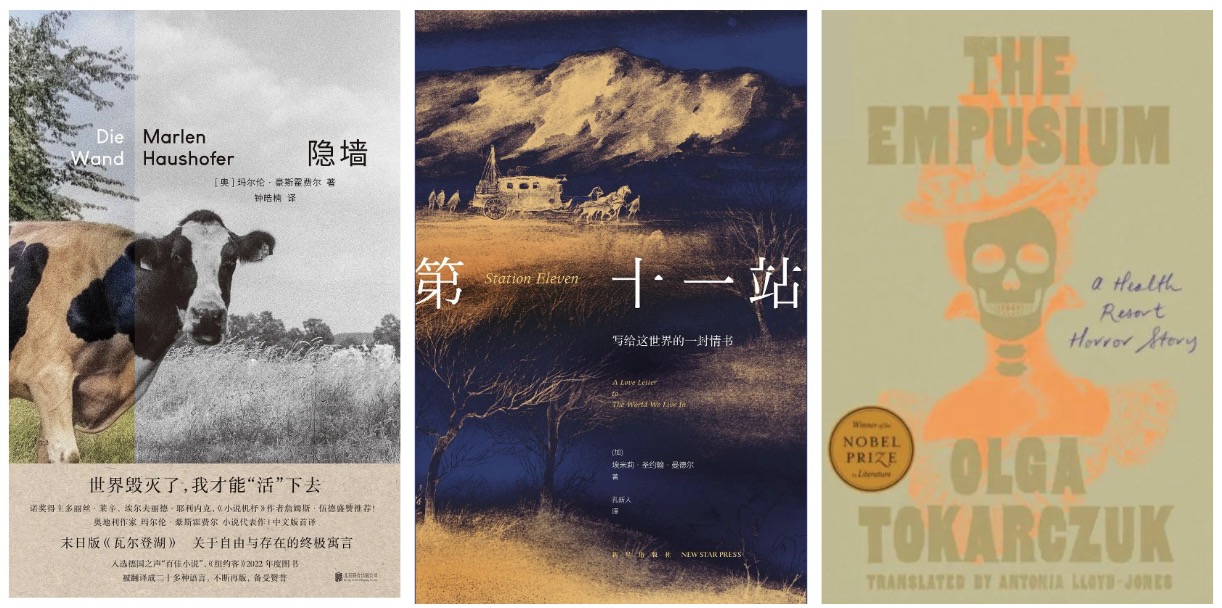

对我影响深远的书包括奥地利作家玛尔伦· 豪斯霍费尔 Marlen Haushofer 的《隐墙》,这是一本看似简单但在文笔和叙述上极为完美的小说。它讲述了一个女人在山中度假时,与外界被一道隐形的墙壁隔绝,墙外的世界突然毁灭,女主独自过上了一种简单又激进的生活。另外还有加拿大作家艾米莉·圣约翰·曼德尔 Emily St. John Mandel 的《第十一站:写给这世界的一封情书》,这也是一个世界末日背景下的女性生存故事。还有波兰作家奥尔加· 托卡尔丘克 Olga Tokarczuk 的《恶灵胜地》,这本书从女性主义的角度对托马斯·曼的《魔山》进行重新诠释,文风幽默,不断挑战读者惯性思维,让我们重新面对那些避而不谈的现实。

Maria Kcok 推荐书单,从左到右:《隐墙》,《第十一站:写给这世界的一封情书》,《恶灵胜地》

内容源于《周末画报 Reading Life》

采访 — Emin

撰文 — Riesling

图片 — 由受访者提供

编辑 — LM

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.